全球干旱区面积预计将在21世纪末扩大5%,而中国黄土高原作为典型雨养农业区,长期依赖双垄沟播全膜覆盖(DRFM)技术。这项技术虽能有效集水,却导致三大隐患:深层土壤水分难以恢复、残膜回收成本高昂、微塑料(MP)持续累积威胁土壤健康。更棘手的是,传统聚乙烯地膜(PM)在降解过程中会破碎成直径<5 mm的MP颗粒,通过改变土壤孔隙结构和微生物群落,最终降低水分利用效率(WUE)。面对这一困境,可降解地膜(BM)被视为潜在替代方案,但其在复杂气候条件下的农艺适应性、生态安全性及经济可行性仍需系统验证。

来自中国科学院沈阳应用生态研究所、中国农业大学、西北农林科技大学、中国科学院水利部水土保持研究所、中国农业科学院环发所的研究团队在宁夏彭阳县(35°51′N,106°48′E)开展了为期五年的田间试验。研究人员创新性地将熵权法与理想解法(TOPSIS)相结合,首次从作物-生态-经济三维度评估了不同耕作系统与地膜材料的组合效应。近日,论文发表于土壤耕作领域顶级期刊《Soil and Tillage Research》,为旱区农业绿色转型提供了关键科学依据。

研究采用多尺度监测技术体系:通过微塑料傅里叶红外光谱鉴定追踪土壤MP动态;利用时域反射仪(TDR)连续监测0-200 cm土层水分;结合叶面积指数(LAI)和活根长度密度(LRLD)量化作物生理响应;基于产量构成要素与投入产出比(ROI)进行经济效益分析。所有试验设置三次重复,数据经Duncan多重检验(P<0.05)。

薄膜降解与土壤微塑料

数据显示可降解地膜(BM)在播种后40-100天开始降解,180天内完全崩解(V级)。关键发现是:连续五年施用BM的土壤MP含量始终低于检测限,而聚乙烯地膜(PM)处理区MP数量高达896-1243个/kg。红外光谱证实这些MP主要源自地膜老化,粒径集中在0.02-0.1 mm范围。

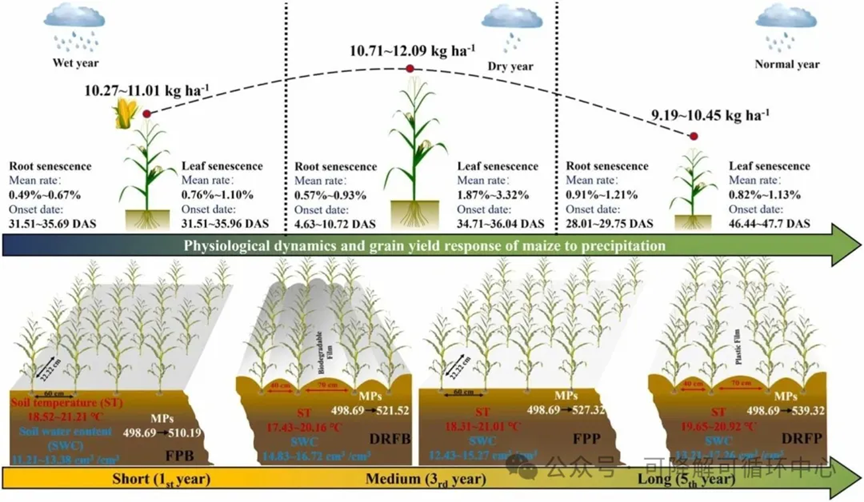

土壤水热与微塑料效应

BM在玉米生殖生长期呈现独特的"渐进式透水"特性:抽雄期前保水效果与PM相当(差异<3.2%),但吐丝期后促进雨水下渗,使成熟期土壤储水量增加5.35-17.29 mm。热分配分析表明BM处理使5 cm地温日变幅降低1.2-3.5°C,有效缓解高温胁迫。

作物生理动态响应

DRFB(双垄沟与降解地膜结合)系统展现出显著生理优势:相较常规平种植 (FP) ,使叶片衰老延迟0.82-1.21天,活根凋亡推迟0.83-3.54天。显微观察发现,其根系分泌物中糖类物质含量提高18.7%,这可能是维持根区微生物活性的关键。

产量与经济效益

双垄沟(DRF)通过增加穗粒数(平均每穗增加36.5粒)实现增产,且产量变异系数降低12.4%。在湿润年份,DRFB的净收益与DRFP(双垄沟与PE地膜结合)相当(P>0.05),但在干旱年份(如2021年)仍推荐采用聚乙烯地膜(PM)以保障稳产。

这项研究证实DRFB系统具有三重优势:生态方面实现MP零新增,农艺方面优化水热耦合效应,经济方面降低残膜回收成本。特别值得注意的是,BM的降解特性与玉米需水规律高度吻合——营养生长期保墒、生殖生长期透雨,这种"智能响应"特性为应对极端气候提供了新思路。研究团队建议:在年降水>400 mm地区推广DRFB,在干旱年份临时切换为PM,这种弹性管理策略或将成为旱作农业转型的典范。